अनुवाद : गीत चतुर्वेदी

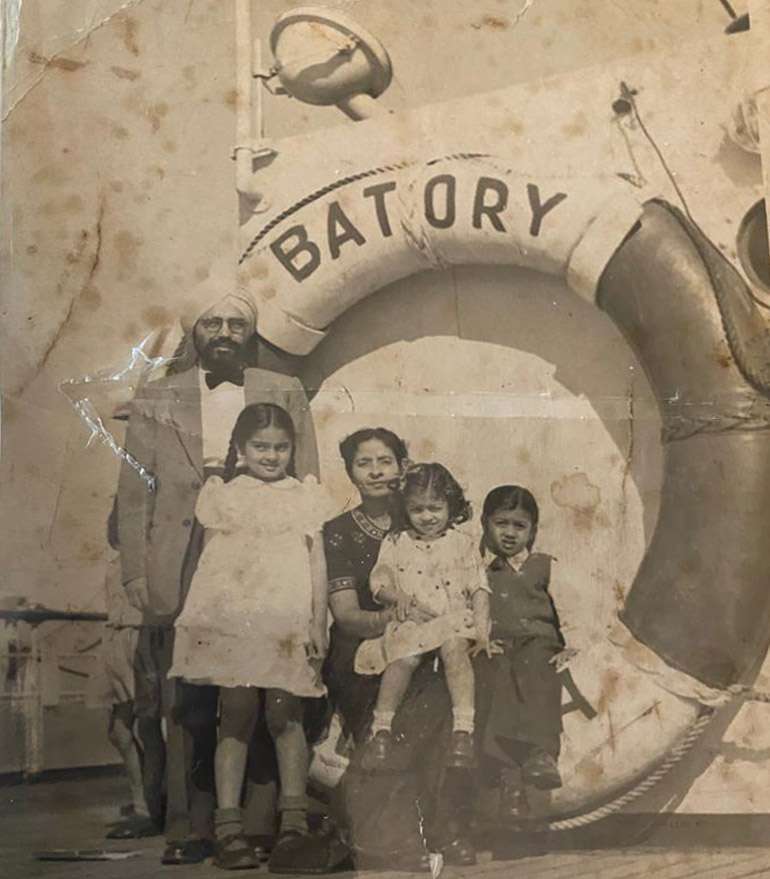

1955 में मेरे पिता नेत्रविज्ञान में पीएचडी कर रहे थे। उस दौरान वह इंग्लैंड में रह रहे थे। घर से दूर रहने के कारण उन्हें बेहद अकेलापन महसूस होता था, उन्हें अपने बच्चों की याद आती थी, साथ ही अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की भी। उन्हें कम मानदेय मिलता था, उसके बावजूद एम. एस. बेटॅरी नामक जहाज़ पर सवार होकर उनका परिवार उनके पास पहुँच गया। तब मैं चार साल की थी।

जहाज़ के मिडिल डेक पर एक के ऊपर एक लगे बिस्तरों पर हम सोए। समुद्र में जहाज़ जिस तरह डोल रहा था, उसके कारण मुझे चक्कर और मितली आ रही थी, जिससे बचने के लिए मैं बार-बार नींबू चूस रही थी। जहाज़ के जलपान-कक्ष का मेन्यू मुझे आज भी याद है- घिनौना, पानीदार सूप, मसले हुए आलू, लिज़लिज़े कटलेट्स और अधपके मटर के दाने। उस समय मैं अपने राजमा-चावल को शिद्दत से याद कर रही थी।

लंदन के एक छोटे-से फ्लैट में आसरा लेने के बाद, मेरी माँ ने घर का ख़र्च चलाने में हाथ बँटाने के उद्देश्य से बीबीसी पर ‘वीमन्स इंडियन ऑवर’ कार्यक्रम में शिरकत करना शुरू किया। यह खानपान पर आधारित एक कार्यक्रम था, जिसमें छोले-भटूरे से लेकर हिन्दुस्तानी करी बनाने की विधि श्रोताओं से साझा की जाती थी। उस कार्यक्रम में शिरकत के लिए माँ को एक गिनी मिलती थी, जिसे परिवार के किफ़ायती कोष में जमा कर दिया था। उन्होंने पेस्ट्री और बेकरी क्लासेस में भी प्रवेश ले लिया था।

जब हम लंदन पहुँचे, तब वह बेहद ठंडा था, मौसम के हिसाब से भी ठंडा और लोगों के मन के हिसाब से भी ठंडा, लेकिन इसके बावजूद अख़बार से बनी तिकोनी पुड़ियों में लिपटी मछली और चिप्स, जिसमें से विनेगर की सुंगंध आती थी, वे मेरी स्मृतियों में आज भी दर्ज हैं। लंदन और लीड्स में चार साल गुज़ारने के बाद मेरे पिता को अमृतसर के मेडिकल कॉलेज में नौकरी मिल गई। जहाज़ पर मिलने वाले उसी बेस्वाद खाने और लगातार बनी रहने वाली मितली-चक्कर के साथ, हम सब लोग वापस लौट आए।

अमृतसर मेरे लिए एक तरह से स्वर्ग था, क्योंकि यहां हर नुक्कड़ पर खाने-पीने की जगहें थीं। मंगल दी मच्छी, नॉवेल्टी की आलू-पूड़ी, घी से बने हुए बंसल के मोतीचूर के लड्डू। यह भोग-विलास से भरा एक अलग ही चटोरापन था। उसके अलग ही फ़ायदे और नुकसान थे। जितना खाओ, उतना आनंद आता था। और फिर उतनी ही तलब बढ़ती जाती थी। भोजन ही वह राग था, जिससे मेरे जीवन का संगीत परिभाषित होता था। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अंबपापड़ को लगातार चाटती रहती थी, जिसके कारण मेरी जीभ भूरी हो गई थी और उस पर छाले उगने लगे थे।

अमृतसर में हम कई मकानों में रहे, किसी में छह महीने, किसी में आठ। मुझे याद है, कपड़ों, बर्तनों, आलू, प्याज़, किताबों और तस्वीरों से भरी हुई कई रंग-बिरंगी गठरियाँ गलियारे में पड़ी रहती थी। ज़्यादातर जगहों पर महसूस होता, जैसे हम कैम्प में रहनेवाले लोग हों, जो अभी कुछ दिनों बाद ही अगले ठिकाने की ओर रवाना हो जाएँगे। इसी कारण, अस्थायित्व देखकर मुझे कभी बेचैनी नहीं हुई। जहाँ चाहा, बैठ गई, जो जगह मिली, वहाँ सो गई- मैं भीतर से बोहेमियन थी। इस कारण मुझे कोई समस्या न हुई।

1947 के दंगों में मेरे माता-पिता लाहौर से अमृतसर आ गए थे। इस कारण उनके भीतर भी, जब ज़रूरत पड़े, टीन-टप्पर उठाकर अगली जगह रवाना होने के लिए तैयार रहने का जज़्बा भरा रहता था।

उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज के परिसर में बने एक सुंदर-से सरकारी मकान में रहने लगे। वह ढलुआ खपैरल की छत वाला कॉटेज था, उसकी फ़र्श लाल रंग की थी, लंबा बरामदा था। उसमें बारिश के पानी की निकासी खुली हुई थी। रसोई की जगह मकान के भीतर नहीं, बल्कि हटकर थी और टीन की छत से ढँका हुआ एक लंबा गलियारा दोनों को आपस में जोड़ता था। जब टीन की उस छत पर बंदर उछलकूद मचाते, तो उस भयानक आवाज़ को सुनकर लगता, जैसे एलियन्स ने आक्रमण कर दिया हो। बंदरों के हाथ जो लगता, वे उसे उठा ले जाते, चाहे वह सूखता हुआ अचार हो या पापड़, अनाज हो या चावल। उनकी चतुराई और फुर्ती के सामने पहरेदारों की पूरी सेना भी फीकी पड़ सकती थी।

मेरी माँ को सफ़ाई की झक थी और रसोई उनकी सल्तनत। जैसे ही वह रसोई में घुसतीं, जैसे सबकुछ बदल जाता था। अचानक वह माँ होना बंद कर देती थीं और उनकी जानी-पहचानी सूरत की जगह एक अनजाना चेहरा आ जाता था। वह मैले-कुचैले चिथड़ों और खाने को जाँचतीं, काल्पनिक तिलचट्टों को खोजतीं और इन सबको दौरान घरेलू नौकर उसके पीछे-पीछे हड़बड़ाए दौड़ते रहते। रसोईघर उनका पसंदीदा स्थान था, जहाँ वह घंटों बितातीं, दालों और मसालों को, घी और अचार के मर्तबानों को बार-बार जाँचती रहतीं। इस समय, जब मैं ये पंक्तियाँ लिख रही हूँ, मेरी आँखों के आगे उनकी एक छवि उभरी हुई है- एक नाज़ुक-सी, छोटी-सी स्त्री, जिसने अपनी कमर पर एप्रॉन पहना है, एक स्कार्फ से अपने विरल केशों को बाँध रखा है, उसके होंठों पर गुस्से से भुनभुनाए कुछ तीखे शब्द हैं और वह तमाम तरह के कलछुल, लकड़ी के चम्मच, स्टील के बर्तन, मसालों की बोतल, धनिया और पुदीना की पत्तियों, बारीक कटी प्याज़ और लहसुन की कलियों को थामे हाथों से ज्यों बाजीगरी कर रही हो। मुझे याद पड़ता है, माँ के साथ मैं सिर्फ़ एक मुद्दे पर बात करती थी, वह था- भोजन। लंच और डिनर में क्या बनेगा, इस पर चर्चा करना एक बेहद गंभीर काम था।

अभी नाश्ता पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही लंच की योजना बन जाती थी। और यह चक्र चलता ही रहता था।

भोजन की योजना बनाने में उसके पौष्टिक गुणों पर जितना ध्यान दिया जाता, उतना ही उसके सौंदर्यशास्त्र पर भी। नाश्ते में पनीर मिला दलिया होता, नमक-काली मिर्च लगाकर हल्का-सा तला हुआ, ग्रिल किए हुए टमाटरों और प्याज़ की छल्ली से सजा हुआ और साथ में फ्रेंच फ्राइज़। खाना बर्बाद करने की अनुमति नहीं थी। संयम एक बड़ा गुण था और मेरे माता-पिता की आदतें संयमी तपस्वियों से मिलती-जुलती थीं।

मेरे पिता डॉक्टर थे और पौष्टिक खान-पान पर ज़ोर देते थे। उस सूची में मक्खन, घी, दूध, लस्सी का नाम हुआ करता था। यह तब की बात है, जब खान-पान की सूचियों में कैलरी गिनने की आदतों ने ठीक-से प्रवेश नहीं किया था। वह हमेशा कहा करते थे, “जिस दिन तुम लोग सारी सब्ज़ियाँ खाना शुरू कर दोगे, मैं मान लूँगा कि तुम लोग बड़े हो गए हो।” ख़ुद को बड़ा हो चुका जताने के लिए हम करेला, टिंडा, लौकी तक खा जाते थे, जबकि ये सब्ज़ियाँ हमें कहीं से पसंद नहीं थीं।

मेरी माँ को एक और शौक़ था, वह था फूलदार परदों और चीनी मिट्टी से बने सजावटी सामानों का। बैठक में रखा सोफ़ा पुराना था और हमारे एक रिश्तेदार ने हमें दिया था। जब भी कोई उस पर बैठता, उसकी स्प्रिंग से चीं की आवाज़ आती थी। मुझे उस पर टिककर बैठना अच्छा लगता था। वहाँ बैठकर तला हुआ चिप्स खाते और मेडिकल कॉलेज की कैंटीन से लाई हुई बिना फिज़्ज़ वाली कोक पीते हुए मैं हज़ार तरह की जोकरगिरी किया करती थी।

एक शानदार सोफ़े पर टिककर इस तरह खाने से मुझे एकदम राजसी कन्याओं जैसा अहसास होता था, यह बात दीगर है कि चिप्स के तेल के निशान भी आसपास पड़ जाते थे। एक और तस्वीर, जो लगातार मेरे ज़हन में तैरती रहती है, वह है – मेरी माँ खाने से पहले अचार को धोया करती थी। यह एक ऐसी उलटबाँसी है, जिसका कोई विश्लेषण संभव नहीं। वह एक ख़ास तरह से ‘वहमी’ थीं। आप उनकी थाली से खाने का एक कौर भी नहीं उठा सकते थे, कभी उनकी चप्पल नहीं पहन सकते थे, न ही कभी उनके बिस्तर पर बैठ सकते थे। वह कहती थीं- ‘जूठा’ कर दिया। इसी से समझ सकते हैं कि शुद्ध और प्रदूषित की उनकी परिभाषा कितनी कष्टप्रद थी।

दिवाली के दिनों में जब डॉक्टर साहब और उनके परिवार के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ भेंट में आती थीं, तब माँ के रवैये को बख़ूबी देखा जा सकता था। मेरी माँ सारी मिठाइयों को एक बड़ी कड़ाही में ख़ाली करतीं, फिर उसे हिलातीं, फिर उस पर कुछ सूखे मेवे और कोको पाउडर डालतीं अैर इस तरह तमाम बर्फ़ी, कलाकंद, पिन्नी और मिल्क-केक को एक चिपचिपे, लसीले मिष्ठान्न में तब्दील कर देतीं। ज़ाहिर है, स्थानीय हलवाई के पास से आई मिठाई को शुद्ध किए बिना वह कैसे अपने परिवार को खाने दे सकती थीं।

इसके बावजूद, मैं अपने बचपन की रसोई को बेहद सम्मान से याद करती हूँ। सोमवार को बेकिंग डे होता था। लंदन में रह चुके होने के कारण माँ बेकिंग की कला में माहिर हो चुकी थीं। 1955 के बेबी बेलिंग ओवन में वह हॉट केक, अखरोट की ब्राउनी, नारियल के क्रंच और क्रीम पफ़रोल बना लेती थीं। चटनी, जाम और अचार बनाने में तो वह इस तरह निपुण थीं कि रसोई की आलमारी में उनके मर्तबान भरे रहते, उन पर एक पर्ची में तारीखें इस तरह लिखी रहतीं कि उन्हें देखकर लगता, यह आलमारी ज़रूर पुराने ज़माने के किसी दवा-विक्रेता की होगी।

आटे-पानी को मिलाने पर जिस तरह ख़मीर उठता था, उससे मैं ख़ासा आकर्षित होती थी। गुँदे हुए आटे को पतले सूती कपड़े से ढँककर स्टील की एक परात में रखा जाता था। उसे इतनी बार धोया जाता था कि उसे देख मुझे ‘रगड़कर तार-तार कर देना’ मुहावरे का सही अर्थ समझ में आया। मेरी नौजवान आँखों के लिए तो आटे का इस तरह फूल उठना किसी चमत्कार जैसा ही था। मैं स्टूल पर बैठी देखती रहती, इस समूची रहस्यमयी प्रक्रिया की ख़ुशबू में पूरी तरह डूबी हुई।

तब जात-पात, ऊँच-नीच भी ख़ूब थी। यह देखकर बड़ा कष्ट होता था कि सफ़ाईवाली को एक अख़बार पर बचा हुआ खाना दिया जाता था। मैं गु़स्सा होती, उनसे बहस करती, लेकिन मैं महज़ एक बच्ची ही तो थी, मेरी कौन सुनता! बाद के बरसों में मैंने देखा, अख़बार की जगह टूटी तश्तरियों में किफ़ायत से ताज़ा खाना दिया जाने लगा था। उसके भी कई बरस बाद, यह मंज़र बदल गया और हालात ऐसे बने कि घरेलू नौकर किसी भी बर्तन में कुछ भी खा सकते थे। यह समय की एक यात्रा थी, और इसके आधार पर समझा जा सकता है कि घर में इतने अरसे में किस तरह राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए थे।

हमारा परिवार शाकाहारी था, इसलिए हमारे यहाँ कभी माँस नहीं पकता था। एक दिन, हमारे यहाँ विदेश से एक डॉक्टर आए और उनके लिए हमारी शाकाहारी रसोई में मुर्गा पकाने की तैयारी होने लगी। यह देखकर मैं बुरी तरह आश्चर्य में थी। दो दिन पहले ही वह मुर्गा घर में लाया गया था और मैंने एक तरह से उसे गोद ले लिया था और उसका एक नाम भी रख दिया था। जिस दिन उस मुर्गे को काटा जाना था, मैंने उसे जकड़कर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगी कि इसे छोड़ दिया जाए। मेरे माता-पिता भी अपने फ़ैसले को लेकर संदेह में थे, इसलिए उन्होंने तुरंत मेरी गुज़ारिश मान ली। मैंने मुर्गे से ख़ूब प्यार जताया, उसे नहलाया और शैंपू किया। अगले रोज़ वह निमोनिया से मर गया।

मेरे माता और पिता दोनों ही अलग-अलग पृष्ठभूमि से थे। मेरी माँ अपने मायके की बड़ाई किया करती थीं। वह कहती थीं, “मेरे मायके में टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि तुम्हारे पिता के घर में टॉयलेट ही नहीं था।” उन्होंने मुझे बताया था कि शादी के बाद मेरे पिता ने माँ के लिए घर की छत पर टीन के पतरे से ढँका हुआ एक शौचालय बनवाया था।

मेरी माँ के पिता सरदार संत सिंह संसद सदस्य थे और साथ में इथिओपिया में राजदूत भी थे। वह नेहरू परिवार के क़रीबी दोस्त थे। निज़ामुद्दीन के उनके मकान में बीच में एक बड़ा-सा आँगन था। उसमें दो बाथरूम थे, एक भारतीय शैली का, दूसरे अंग्रेज़ी शैली का। उसमें दो रसोईघर थे, एक शाकाहारी, तो दूसरा माँसाहारी भोजन पकाने के लिए था। माँसाहारी भोजन वाली रसोई में सफ़ेद चमकदार लादियाँ लगी थीं और एक सिन्क था, जबकि शाकाहारी भोजन वाली रसोई, मिट्टी और ईंट की बनी थी और उसकी फ़र्श को गोबर से लीपा जाता था।

मेरे नाना-नानी व्हिस्की पीते थे, ताश खेलते थे, जबकि मेरे पिता की तरफ़ मामला एकदम अलग था। मेरे दादा साहिब बाबा हारा सिंह चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में पारिवारिक गुरुद्वारा में बैठा करते थे। पाकिस्तान में उनकी जो संपत्ति छूट गई थी, उसके बदले यहाँ उन्हें गुरुद्वारा दिया गया था। हम लगभग हर महीने चंडीगढ़ जाया करते थे, गुरुद्वारे में रहने वाले अपने दादा-दादी से मिलने के लिए। वहाँ मेरी पसंदीदा जगह थी लंगर और मैं खुले तंदूर में पकने वाली रोटियों को बेलने वाली औरतों में शामिल हो जाया करती थी। आटा गूँदते समय औरतें सबद-कीर्तन की बानियाँ गाती थीं, मैं भी उनके साथ आटा गूँदती, उसकी आवाज़ सबद की आवाज़ में घुल-मिल जाती थी। मेरी रोटियों का टेढ़ा-मेढ़ा आकार देखकर वहाँ ख़ासे ठहाके लगते, लेकिन चूंकि वह पवित्र भोज होता है और कोई चीज़ अस्वीकार नहीं हो सकती, मेरी अनगढ़ रोटियों को बाक़ी के भोज में जोड़ दिया जाता था और बाक़ायदा उन्हें परोसा भी जाता था।

अमृतसर का स्वर्ण मंदिर या दरबार साहिब जितना एक तीर्थस्थल है, उतना ही धार्मिक सद्भावना का भी स्थल। स्कूली छात्र वहाँ अपनी किताबें ले जाकर पढ़ाई करते थे, और कई बार उसके अहाते में शादियों का आयोजन किया जाता था। वह जितना गूढ़ विषयों पर चर्चा की जगह थी, उतनी ही दुनियादार मामलों पर चर्चा की भी। सार्वजनिक और निजी, पवित्र और सांसारिक, दोनों ही चीज़ें वहाँ आसानी से घुलमिल जाती थीं।

गुरुद्वारे से लगे लंगर में जाना एक रिवायत थी। दाल की विशाल देगचियाँ, विशाल तवों पर सिंक रहीं अनगिनत रोटियाँ, चावल, आटा, दाल, शक्कर, नमक की इफ़रात बोरियाँ, आसपास घी के बड़े-बड़े बेशुमार डिब्बे – यह सारा दृश्य ऐसा होता, जिसे देख मेरी आँखें श्रद्धा और विनम्रता से भर आती थीं। हवा में उड़ता आटा, रोटी की लोइयों को बेलते लोग, उन लोइयों को थपकाने की आवाज़– इन्हीं दृश्यों और आवाज़ों ने मेरी दुनिया में रंग भरे थे। ऐसा लगता था, जैसे गुँदा हुआ आटा जीवित था, साँसें लेता और छोड़ता हुआ।

दरबार साहिब जाना और सेवा करना हमारे चित्त में बैठा हुआ था। हम बर्तन धोते थे, झाडू लगाते थे, और लंगर में खाना परोसा करते थे। यह एक खेल भी था और गुरु की सेवा भी। भक्ति, सेवा, खेल, सब आपस में मिल गए थे। मैं गुँदे हुए आटे से छोटी गुड़िया या चिड़िया भी बना लिया करती थी। लंगरवाली काले माह की दाल और छोले की ख़ुशबू और रोटी के टुकड़ों में भरकर उन्हें उठाना- उनका स्वाद मेरी यादों के फ़लक पर साफ़ उकेरा हुआ है। नौजवान सेवादार टाट की दरी पर हमें पंगत में बिठाकर, पत्तल पर परोसकर वह पवित्र भोजन कराते थे।

स्वर्ण मंदिर के आसपास के क्षेत्र को सहर कहा जाता है। जब मैं वहाँ अपने दोस्तों से मिलने गई, मैंने पाया कि उनके घरों में रसोई के लिए कोई ख़ास जगह नहीं थी। अनाज या कपड़ा बेचनेवाली पारिवारिक दुकानों के ऊपर बने फ्लैट्स में मेरे दोस्त रहा करते थे। हर मकान में रॉट आइरन की ग्रिल से घिरी एक बाल्कनी हुआ करती थी, जो सड़क की ओर खुलती थी। उस बाल्कनी में एक रस्सी बँधी होती, जिसके दूसरे छोर पर एक टोकरी टँगी होती। खाने-पीने का सामान बेचनेवालों के आने का समय उन्हें पता था। ‘छोले कुलचे ले लो!’ जैसे ही गली में यह आवाज़ गूँजती, वे अपनी टोकरी नीचे गिरा देते थे। टेराकोटा की कटोरी में, हद से ज़्यादा मीठी कुल्फ़ी, जिसमें बहुत सारा फलूदा भरा होता, उसको तो देखते ही मेरे मुँह में पानी आ जाता।

स्वर्ण मंदिर के ठीक पीछे केसर दा ढाबा में तो हम हर महीने जाते थे। इस दुकान का घी में डूबा हुआ, सात परतों वाला पराठा हर जगह मशहूर था। वह काली दाल के साथ मिलता था, जिस पर बारीक कतरी प्याज़ और नींबू के रस में पगी हुई कतरी मूलियाँ बिछी होती थीं। इस तरह के भोजन को देखना भी एक ऐंद्रिक सुख देता।

माँ के साथ किसी रेस्तरां में जाना शर्मनाक अनुभव बन जाता था। घुसते ही वे दूसरों की थाली को ग़ौर से देखतीं कि वे क्या खा रहे हैं। सब्ज़ी ताज़ा है या नहीं, छौंक ठीक से लगाया है या नहीं- जैसे सैकड़ों सवाल पूछकर वह वेटर की जान साँसत में डाल देती थीं। वह मेज़ को जाँचती, हवा को सूँघतीं और चम्मचों के ऊपर उँगली फिराकर देखतीं कि इन पर कहीं तेल के दाग़ तो नहीं लगे हैं। मेन्यू के किनारे को तौलिए से पकड़ती थीं। वह अपने साथ स्वच्छता के कई औज़ार लेकर चलती थीं। तौलिया उनमें से एक था। जब वह खाना ऑर्डर कर चुकी होतीं, उसके बाद जग से थोड़ा पानी उँडेलकर थालियों और कटोरियों में डाल देतीं, फिर उनमें थोड़ा नमक मिला देतीं और उसके बाद अपने साथ लाए टॉयलेट पेपर के रोल्स खोलतीं, फिर उनसे उन सारे बर्तनों को साफ़ करतीं।

मेरे माता-पिता जब ख़ुश होते, तब पूरा घर उनके उत्साह से गूँजता रहता। वेजवुड क्रॉकरी, जो कि हमारे पुरखों की निशानी थी और जिसे हमारे परिवार ने सौ से भी अधिक बरसों से सहेजकर रखा था, ऐसे ख़ुशी के मौक़ों पर उसे बाहर निकाला जाता। मेज़ पर शानदार कढ़ाईदार मेज़पोश बिछाया जाता, जो कि पास के कॉन्वेन्ट की सालाना सेल में लिया गया होता।

गुच्ची नाम के एक ख़ास व्यंजन को पुलाव में मिलाया जाता था। मुझे लगता था, इस व्यंजन का नाम बड़ा है और स्वाद छोटा! ख़ैर, गुच्ची के बारे में हमेशा की तरह कई कहानियाँ सुनाई जातीं और कहा जाता कि यह सोने से भी अधिक महँगा है। वह एक तरह का झुर्रीदार, सिलवटों से भरा मशरूम था। मैं सोचती, मामूली-सा यह मशरूम इतना ऊँचा रुतबा कैसे हासिल कर गया!

टेबल पर अन्य चीजों में भुनी सब्ज़ियाँ, रूसी सलाद, माई की दाल, सूखे आलू और मौसमी तरकारियाँ शामिल होतीं। इस मिले-जुले मेन्यू में औपनिवेशिक विरासत के अवशेषों की झलक के साथ-साथ पंजाबी तहज़ीब भी दिख जाती थी।

कई बरसों से मेरे मन में एक ख़्याल है कि मैं स्टेज पर लाइव कुकिंग करूँ। ऐसा करके मैं किसी और दुनिया में पहुँच जाने की संभावनाओं का उत्सव मनाऊँगी, एक ऐसी दुनिया, जो राई और जीरा, लाल मिर्च और हींग, सौंफ और हल्दी की ख़ुशबू से भरी हुई हो। मैं जानना चाहती थी कि जब आँखों में कटे हुए प्याज़ की झौंस लगती हो, तब अभिनेता किस तरह का अभिनय कर पाएँगे या पकोड़ा और जलेबी बनाते हुए क्या संगीतकार अपने साज़ों को बजा पाएँगे!

मेरे नाटक ‘किचन-कथा’ की नायिका तारा का जन्म रसोई की मेज़ पर हुआ था। उस समय वह रो रही थी। वे आँसू क्या किचन की दीवार पर चिपकी प्याज़ की ख़ुशबू के कारण आए थे या एक नवजात बच्चे के असली आँसू थे? तारा को अपने प्रेमी से शादी करने की इजाज़त नहीं मिली, तो उसने अपने भीतर के सारे अनबुझे प्यार को पाककला में झोंक दिया और एक से बढ़कर एक जादुई व्यंजन बनाए। यह कहानी ऐंद्रिक स्मृतियों की एक नक़्शा-विहीन यात्रा है, जिसमें भोजन, प्रेम और भूख के बीच की सीमाएँ धुँधली हो जाती हैं। यह नाटक भोजन और स्त्रियों के बीच के रिश्ते को भी दिखाता है। भोजन, भोजन की तरह, भोजन एक रूपक की तरह, भोजन एक छवि की तरह, भोजन एक नीरस परिश्रम की तरह, भोजन सशक्तीकरण की तरह, भोजन एक अभिव्यक्ति की तरह, भोजन एक पाठ और उसके विविध अर्थों की तरह।

अपनी पंक्तियाँ बोलते हुए स्टेज पर भोजन करने के लिए एक ख़ास तरह की चतुराई और अपनी पाचन-क्षमताओं को समझने का हुनर चाहिए होता है। आवाज़ में ख़ुद ही लोगों को बाँध लेने वाली शक्ति होती है। इस नाटक की संगीत रचना बी. वी. कारंत ने की थी। उन्होंने कड़ाही के खौलते तेल में प्याज़ की छौंक की आवाज़, धारदार चाकुओं से सब्ज़ियों को काटने की आवाज़, बीजों को मिक्सी में पीसने की आवाज़, बर्तन में उबाल की आवाज़, जैसी कई आवाज़ों का प्रयोग किया था। और इस संगीत के बोल – दरसअल स्टेज पर बनाए जा रहे व्यंजन की विधि ही इस संगीत के बोल बन गई।

भोजन रोज़मर्रा का दर्शनशास्त्र और मानवशास्त्र है। ‘खाएँ या न खाएँ’ का एक विचार-विमर्श हमेशा चलता है, जो एक सांस्कृतिक मुद्दा बन जाता है, जिसमें आदतें और स्वच्छता जैसी कई बातें शामिल हो जाती हैं। बीच से दो हिस्सों में काटा गया पपीता स्त्री की कोख और मनुष्य के जन्म का प्रतीक होता है। अनार के दाने जीवन के बीजों का प्रतीक होते हैं। बैंगन की ऐंद्रिकता, आटा गूँदते समय प्राप्त स्पर्श का बोध, अनाज के कणों का आटे में बदल जाने का जादुई अनुभव, फिर उससे गुँदा हुआ आटा बन जाना, फिर उससे गरम रोटियाँ बन जाना- ये सारी बातें हमारी आत्मा का पोषण करती हैं और जीवन की हमारी समझ को नया कर देती हैं। ज़िन्दगी की राह पर मिली निराशाओं और थकान को एक झटके में परे धकेल देती हैं। रोटी को तोड़ना और मिल-बाँटकर खाना- ये हमें आपस में जोड़ता है। ये हमें जोड़ता है उस मिट्टी से, जहाँ से ये सारी चीज़ें उगी थीं।

Wow… What mesmerizing journey of food. Hats off mam for such a lovey n delicious write up. In the mid night I want to go to Amritsar n specifically at Kesar Da Dhaba for Dal Makhani n Lacche da Parontha with Lassi… Lots of hugs mam n be blessed always and thank you so much On Eating magazine for this article…

Wow wow..kya baat hai..Neelam ji..loved it..a wonderful experience to absorb fabulous Amritsari MAATI KI KHUSHBOO from your article.

Kalapini